20世纪以来,现代政治意识形态在全世界范围内被分布在一个左右两元对立的光谱上。这当然是一个过于简单化的抽象格局,但确实也概括了这一百多年来几乎每一个国家和地区内部以及它们之间的政治取向和政治斗争的结构。一个普通的政治系本科生就可以把所有政党和政权的“政治三观”都在这个光谱上放到适合的位置,从而决定身份认同、设立政治站队和研究斗争战略。然而,在后冷战时代全球化从鼎盛走向终结的二十多年里,这个意识形态光谱在世界各地发生了裂变,原本清晰的格局变得浑浊,国与国之间和国家内部的政治力量脱离了传统左右政治光谱的结构,以至于“谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?”这个问题又变得相当复杂。

本文在简单梳理传统左右意识形态光谱的结构的基础上,试图分析和解读裂变发生的过程和驱动力,以及裂变后的意识形态生态,观察和探索一个可能正在形成的新意识形态光谱,讨论中国在这个新意识形态生态里的定位与国家利益,并提出一些对关于中国正在参与重塑的21世纪世界格局的设想。

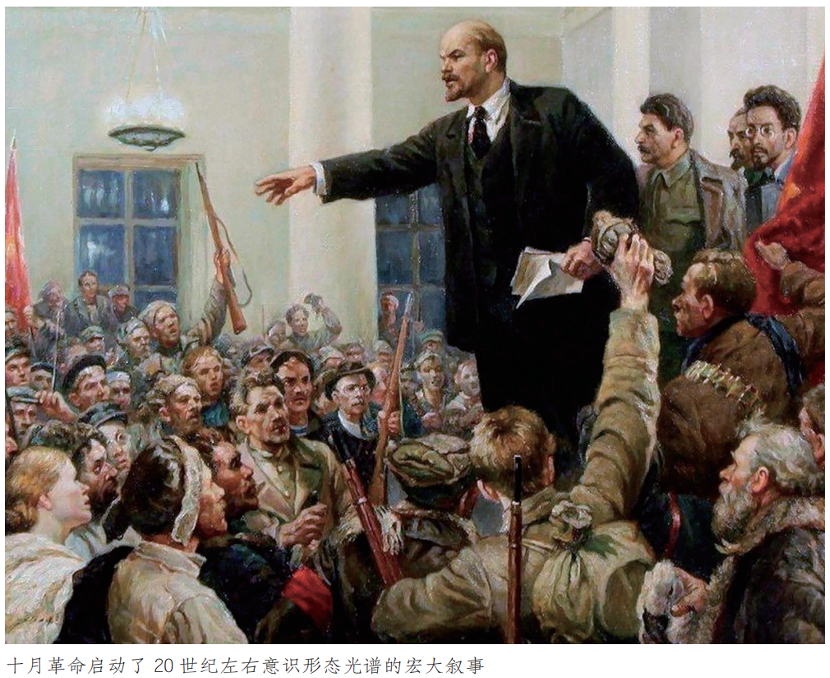

从十月革命到二战:左右的宏大叙事

十月革命启动了20世纪左右意识形态光谱的宏大叙事——“大左右”。左就是苏联代表的共产主义理想、社会主义制度与国际主义的世界观。这个世界观有半个多世纪马克思主义的思想铺垫,但总体来说是大革命的产物,是一种腾空而起的政治。

在这个宏大叙事之下,美国和部分西欧国家处在一个中间地带。这些国家的国内政治在“小左右”的叙事里发生,即受苏联影响代表劳工利益的左派与坚持资本主义代表资本力量的右派之间的斗争。在这个小叙事里,战后美国政治的趋向是偏左翼的,国内政治最终定位在了保护劳工的罗斯福新政。

当时分布在非洲、拉丁美洲和亚洲的广大被殖民地区的民族,基本都属于左倾的政治趋向,这主要反映在反殖民、反帝国主义的立场和争取民族独立的斗争上,马克思列宁主义是它们的重要思想武器。从那个时代开始,围绕主权展开的斗争就是横跨左右的。在世界范围内,反殖民国家和地区的政治力量通过争取主权,从左翼与帝国主义斗争。在西方,针对主要是左翼的国际主义,出现了右翼的主权派。美国反对参加一战和二战并抵制国际联盟的政治力量,就属于后者。

总的来说,这个时代的左右斗争在现实层面主要围绕工业革命对人类社会的冲击展开。在工业化国家内部,资本的独霸造成大规模不平等,大量民众的生活无法得到保障。在国际层面,先发工业化的西方国家在世界各地进行前所未有的武力掠夺。简单来说,当时的右,是要保护工业化的既得利益阶层和国家;当时的左,则是要为广大劳工争取权益,为被掠夺和殖民的民族争取独立解放。

中国的左右政治也是那个时代的缩影,体现为共产主义革命与民族独立斗争的结合,这个结合是现代中国建国的基因,对日后影响深远。

冷战

二战结束后,世界迅速进入了美苏两大阵营对抗的冷战时代,意识形态左右的光谱变得格外清晰。在半个世纪的冷战期间,苏联为首的华约阵营主张社会主义和国际主义,美国为首的西方阵营主张资本主义和主权主义,形成了鲜明的国际“大左右”格局。第三世界的发展中国家有选边站的,也有中立的。比如菲律宾和阿根廷是右的,非洲大多数国家是左的。

在两大阵营内部,各国政治则在“小左右”的光谱上摇摆。在西方,左主要是在资本主义框架里的福利社会政治,包括高税收、高福利、保护劳工等;右则是保护资本利益的低税收、小政府政治。在华约阵营里,左是对社会主义和计划经济的坚持,右则是在社会主义框架里实施某种程度的市场经济的主张。

在冷战期间,中国的国际站位是横跨左右的。从新中国成立初期,中国的定位是明显偏左的,主张计划经济和国际主义。70年代后,中国与苏联发生隔阂,之后与美国建交。

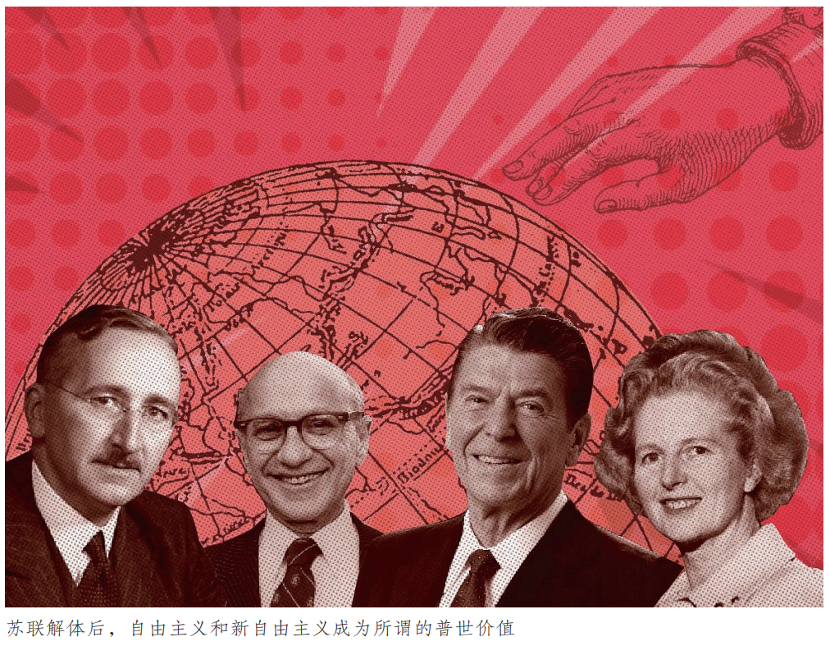

后冷战时代与全球化

苏联解体后,世界的左右格局发生了巨大的变化。国际层面的“大左右”基本消失了,冷战时代西方主导的右在全球范围内形成了意识形态的单极霸权,自由主义和新自由主义的整套思想体系超越了左右,成为所谓的普世价值和历史终结论。很多学者把这个时代称为“单极时刻”。这个思想体系把欧洲所谓的启蒙运动的哲学理念打包成了当代政治、经济和地缘政治的意识形态复合体,在全球强势推广。这个意识形态复合体包括以下要素:个人是人类社会的根本原子单位,享有天赋权利;多党选举和分权制约是唯一正当的政治制度;脱离政治的独立司法是唯一正当的法治;资本主义市场经济是全球经济的唯一有效制度。在这个复合体里,言论自由、新闻自由等权利,还有种族身份认同、性别身份认同、性取向身份认同甚至性别身份选项,都是个人主权不断扩大的工具和表现。自由主义意识形态的核心就是普世性,自由主义者们相信他们的价值观是超越任何文化、宗教、国家甚至历史的,是最终必须被全人类接受,并实现于每个国家的政治制度、经济制度和社会结构的。

以自由主义为原教旨的意识形态的普世化,以新自由主义为指南的国内经济政策和全球化经济建构,成为单极时刻笼罩整个世界的宏大叙事。意识形态光谱在实质上脱离了传统的左右,政党和国家的政治定位取决于它们对自由主义宏大叙事的皈依程度。在国际层面,美国在自由主义的最极端,俄罗斯则从叶利钦时代钟摆到抵抗自由主义的普京时代。在国内政治层面,各个政党在自由主义和新自由主义的菜单上点适合自己利益和立场的菜。比如,美国民主党在文化上更趋向于身份认同政治,他们因此被称为左翼的自由派,但在经济上,民主党不断向共和党主导的新自由主义靠拢,两党同时往资本的利益倾斜,这样的“左”在实质上完全背离了20世纪意识形态光谱上的左的定义。在国际政治上,民主党的自由主义干涉派和共和党的新保守主义派,都主张用政治、经济甚至军事手段实现自由主义的普世化。

在这个时代,中国又一次处在中间地带。中国在后冷战时代以拒绝皈依自由主义和新自由主义,以吸纳西方市场经济的方式大规模融入全球化,并成为全球化最重要的主导力量之一。在国际事务上,中国坚持和平共处五项基本原则,坚决抵制西方的自由主义普世化。

全球化转变导致的意识形态裂变与后全球化时代:从单极时刻到多极世界

从2008年的金融危机到2016年特朗普第一次当选美国总统,全球化在西方发生了重大转变,从而导致整个世界的意识形态发生裂变。这一轮全球化从20世纪90年代初开始,在2001年中国加入世贸组织时达到顶峰。这一轮全球化主要由美国引领并制定规则,以全球贸易和包括金融在内的经济一体化为政策表现,但内在驱动力却含有很强的意识形态性——自由主义的政治观及其延伸出的新自由主义经济论。中国在根本上和整体上拒绝了这个意识形态核心,却在经济结构上全面融入了全球化,并在规则上遵守了全球化的框架,成为全球化的重要参与者和引领者。

全球化创造了极大的经济价值,中国一跃成为以购买力平价计算的全球第一大经济体,美国与整个西方的总体财富也大大增加。然而,发展中国家的多数国家和地区收益并不大。最重要的是,在美国和西方内部,全球化的利益分配也极其不均,绝大部分新增财富被顶端利益集团吞并,中下层的大多数人则承担了去工业化的巨大经济和社会成本。同时,全球化以及自由主义意识形态导致的文化冲击,对西方社会的内部结构造成了很大的破坏,影响到了西方在二战后形成的政治稳定和社会共识。美国和以北约为首的军事联盟,在全球范围内强行干涉大量国家和地区的政治和经济,轻则用它们控制的国际机构(如IMF)的经济手段,强则用革命甚至战争的手段。这样的大范围对外强行干涉有利益驱动,也有意识形态驱动,但都导致了“帝国过度扩张”。这种过度扩张给美国和整个西方带来了巨大的结构性成本,加剧了它们内部的社会和政治的分裂。

20世纪形成的较稳定的左右意识形态光谱,在这个大背景下发生了裂变。